空中机械臂结合了无人机的快速移动能力和机械臂的精细操作能力,能够在3D空间内完成各种各样的任务。然而, 目前主流的空中机械臂算法和硬件都是针对特定任务设计的,通常只能完成预设的单一抓取或写字任务。 对于机械臂而言,人们最迫切希望的是能够完成多样化的操作任务。如何使用统一的框架来表征这些不同任务的规划已成为该领域的关键挑战。

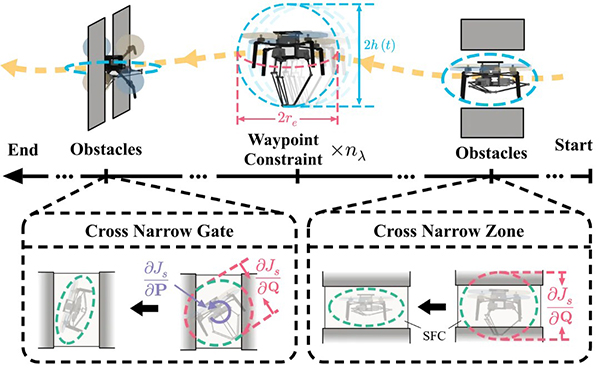

来自中山大学的吕熙敏团队的论文《Whole-Body Integrated Motion Planning for Aerial Manipulators》最近被机器人领域顶级期刊IEEE Transactions on Robotics接收。该论文提出了一种基于空中机械臂的全身融合规划框架。该框架具有三个重要创新: (1) 动态碰撞体积拟合:充分考虑了实际操作中机械臂构型变化导致的碰撞体积变化,有效解决了由此引发的潜在安全问题; (2) 灵活路径点约束系统:利用多种类型的灵活路径点约束,能够灵活组合形成各种不同的操作子任务; (3) 模仿学习引导优化:研究者在部署过程中发现,现有算法在处理大姿态机动约束(如roll角>45°)时,往往因初始解过于次优而始终无法满足约束要求。 通过深入分析成功的大姿态机动飞行轨迹,研究者发现无人机在执行大姿态机动时存在特定的飞行趋势(如下图1(b)所示)。 基于这一洞察,他们创新性地引入了模仿学习先验进行引导优化,最终实现了更优的执行轨迹。 此外,该工作还通过全面的消融实验以及仿真和真实场景测试,充分验证了框架的有效性和实用性。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2501.06493

项目主页:https://github.com/SYSU-HILAB/am-planner

图1:使用全身集成运动规划进行空中击打的演示。(a) 空中机械臂执行规划轨迹到达约束路径点,保持与倾斜平面平行的姿态,同时配置Delta机械臂进行气球击打。(b) 运动轨迹的延时可视化。

一、 主动飞行走廊生成策略

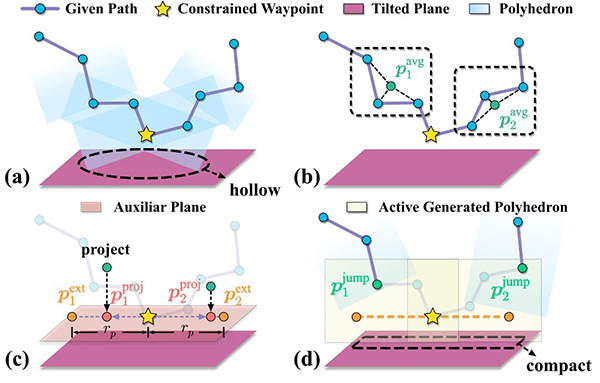

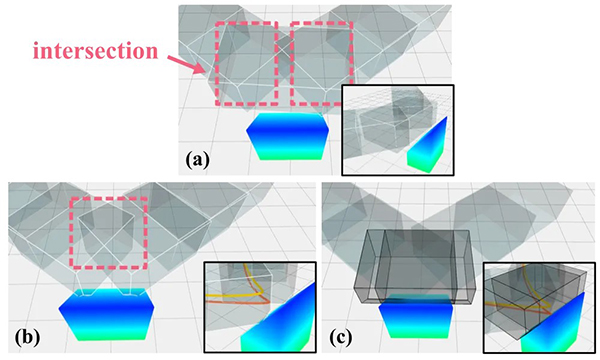

为了配合该框架的实现,并保证所有路径点约束附近都有足够大的解空间,该工作首先提出了一个增强的飞行走廊生成策略。 通过设定一系列生成规则,主动在约束路径点附近生成两个多面体,然后结合传统的飞行走廊生成,将所有多面体连接起来。 图2是主动飞行走廊的生成方式,而图3是飞行走廊生成的消融实验,可以看到该方法能够保证路径点约束附近有足够解空间并且紧密贴合斜面。

图2:主动飞行走廊生成方式。

图3:飞行走廊生成的消融实验。从结果可以看到,该方法能够保证路径点约束附近有足够解空间并且紧密贴合斜面。

二、动态碰撞体积拟合

在不考虑任务的情况下,该工作还需要保证空中机械臂有基本的飞行能力,规划出的轨迹要平滑、高效,满足动力学运动学可行性约束、安全性约束等。 该工作最突出的特点是其安全性约束的优化。考虑到空中机械臂在实际操作中机械臂总是在不断运动,这导致了整个空中机械臂的碰撞体积也在变化。 传统无人机避障规划使用固定椭球体、球体等进行碰撞体积的拟合然后进行优化,但这无法直接用于空中机械臂。如果过于激进的拟合会导致安全问题, 过于保守的拟合则会影响无人机的操作能力。

该工作创新性地提出了一种动态椭球拟合方式,根据机械臂的伸出长度来改变整个椭球在z轴上的变化。这样空中机械臂就可以在必要时将机械臂收起来,在执行任务时将机械臂扩展出来。如下图4所示。

图4:使用动态椭球来拟合空中机械臂的碰撞体积。

三、灵活的路径点约束系统

为了满足不同任务需求,该工作创新性地提出了空中机械臂的三种路径点约束类型:

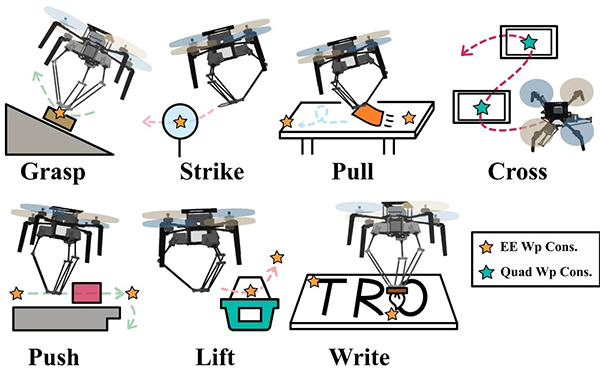

点约束:无人机或机械臂末端执行器经过世界坐标系的某一个点 (如抓取时末端执行器垂直接触物体,击打气球时末端执行器穿过气球),或者无人机经过某个点,(如穿越门的时候无人机需要经过门的中心点)。

线约束:末端执行器沿着某一个轴做线性运动(如推物体时沿着x轴直线向前)。

面约束:末端执行器保持在同一平面(如拉动物体在桌面上滑动或在同一平面写字时)。

图5:不同的子任务通过路径点约束分解。

四、模仿学习引导优化

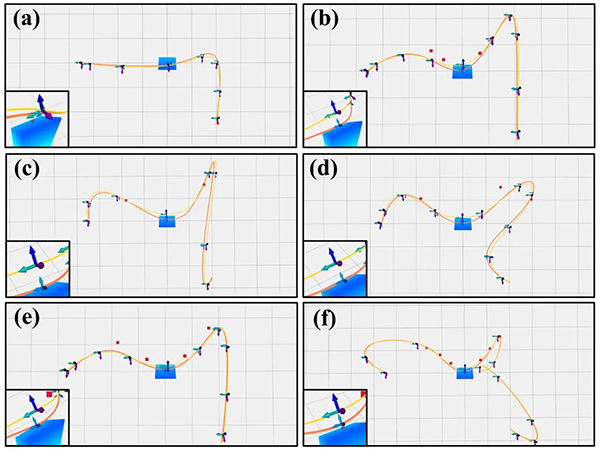

在具有大姿态约束条件下飞行时,如果初始解过于次优,可能会导致最终的局部最优无法满足所需条件。如下图6(a)中所示,橙色是机械臂的轨迹, 根本没有穿过所需要到达的目标点(红色小球)。 然而该工作通过分析这些成功的大姿态轨迹,发现无人机更倾向于飞出"弧形"轨迹来满足动力学约束。 因此可以通过采集大量有效轨迹,使用模仿学习拟合这些局部轨迹的趋势。但是如何将这些趋势利用起来呢?

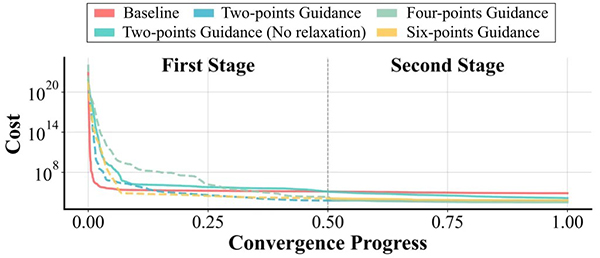

该工作结合前面讲到的路径点约束的处理方法,在这些局部轨迹上采样若干个引导点来引导轨迹一定要穿过这些引导点。 但是过于严格的引导点约束会导致轨迹仍然次优,甚至依然有可能会失败。考虑到这个,该工作创新性提出在优化预热阶段使用引导点约束, 轨迹基本成型后再移除约束,获得更优的轨迹。对于多项式学习和离散点学习、引导点数量、是否需要第二阶段优化等问题, 该工作都做了全面的消融实验。最终结果如图6(b-f)和图7所示,可以看到采用多项式学习和两个引导点的两阶段优化效果最佳。

图6:引导优化的消融实验,比较了多项式轨迹和离散点的两种学习方法,并采用不同引导点数量来观察效果。

图7:随机采样场景下,使用不同方法进行收敛曲线的比较。

五、仿真验证

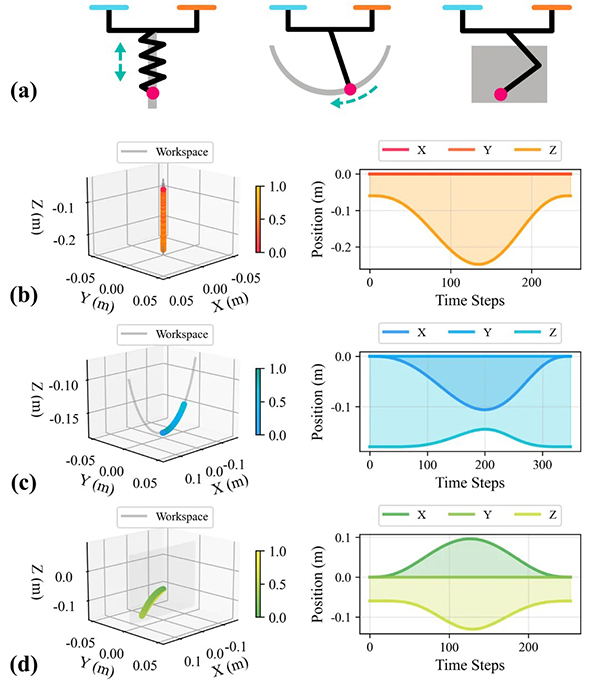

为验证框架的有效性,该工作在仿真中测试了三种不同机械臂构型在抓取任务上的表现:

伸缩式机械臂:只能沿着z轴运动

1DOF机械臂:能够沿着圆弧运动

2DOF机械臂:可以在平面上运动

最终的结果可以下图8中看到,末端执行器的位置基本都约束在了各自的工作空间里,并且最终都能够成功执行任务。

图8:不同配置的空中机械臂在抓取任务上,末端执行器的移动效果。

六、九种技能演示

该工作测试了9个不同的基础技能,包括击打、抓取、推、拉、提、按、绕线、穿越、写字。其中击打和抓取都使用了大倾斜角度的约束,额外使用了模仿学习引导的优化。