中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士/曹南颖青年研究员团队,针对收集波浪能的摩擦电纳米发电机(TENG)设计提出了一种基于浮力-重力优化和导电3D打印的新方法,使其能量收集效率和稳定性显著优于目前的先进方法。相关研究论文“ Buoyancy-gravity optimized triboelectric nanogenerators via conductive 3D printing for robust wave energy harvesting ”发表于材料科学类中科院一区期刊MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS,期刊影响因子高达31.6。

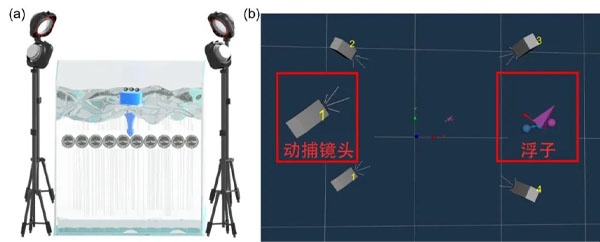

NOKOV度量动作捕捉系统实时记录了研究中浮子模型的六自由度运动信息,尤其聚焦于浮子俯仰角的变化。通过多摄像头协同,生成高精度运动曲线,为实验验证提供关键数据。

引用格式

Erming Su, Shuxing Xu, Zhenyu Wang, Zijie Xu, Siyan Pan, Zhong Lin Wang, Leo N.Y. Cao, Buoyancy-gravity optimized triboelectric nanogenerators via conductive 3D printing for robust wave energy harvesting, Materials Science and Engineering: R: Reports, Volume 164, 2025, 100953, ISSN 0927-796X, https://doi.org/10.1016/j.mser.2025.100953.

研究背景

随着对清洁能源的需求不断增加,海洋波浪能作为一种可再生能源受到广泛关注。然而,传统的波浪能收集技术在成本效益和实用性方面面临挑战,尤其是在低频波浪能的收集上。近年来,摩擦电纳米发电机(TENG)作为一种新型的波浪能收集技术逐渐受到关注,但其在设计优化方面仍存在不足,尤其是在外部结构优化和理论分析方面。为解决这些问题,研究团队围绕能够有效捕获低频海洋波浪能,且成本效益高的波浪能收集装置展开研究。

本文贡献

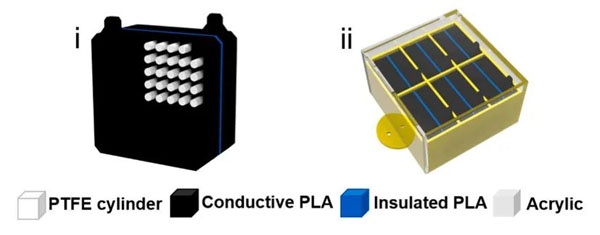

1. 设计了一种圆柱形颗粒基摩擦纳米发电机(CP-TENG)。CP-TENG采用多材料和导电3D打印技术,能够高效地从波浪、潮汐和其他水体运动中收集波浪能。

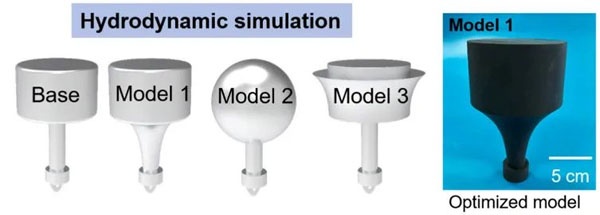

2. 通过模拟和实验优化了装置浮子部分的水动力学模型。本研究基于重心与浮力的平衡机制设计四种不同的浮子模型,并确定了最优的浮子形状。

3. 通过实验验证了CP-TENG强大的适应性、卓越的耐用性、波浪能收集能力以及其在持续无线海洋状况监测中的应用潜力。

装置介绍

CP-TENG:采用多材料和导电3D打印技术制造,使用导电聚乳酸(PLA)添加碳纤维(CF)或碳黑来实现导电性。CP-TENG具有多通道结构,每个通道内放置一个经由材料性能测试选出的聚四氟乙烯(PTFE)圆柱,以提高电能输出。整个CP-TENG被封装在一个全封闭的结构中,以保护其免受外部干扰。性能测试中,CP-TENG在防水性、环境稳定性方面表现优秀。波浪能收集应用测试中,CP-TENG作为无线传感器节点的电源,成功实现远距离传输信号,并展现出卓越的耐用性。

CP-TENG装置结构示意图

浮子(float)优化:浮子的外部结构设计为内凹形状,这种设计有助于在波浪中保持稳定,并使得其在波浪中能够产生更大的摇摆角度,从而提高能量收集效率。研究设计了四种不同的浮子模型,并分析了它们在不同波浪条件下的运动性能,并经NOKOV度量动作捕捉系统和波浪水槽实验确定了Model 1作为最优的浮子设计。

四种浮子模型(左)和Model 1的光学照片(右)

验证实验

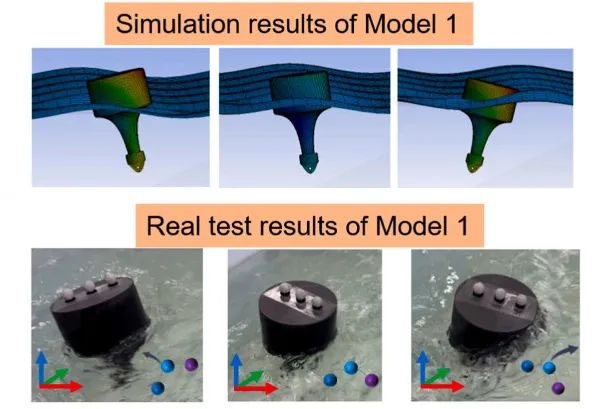

为确定最优的浮子结构,研究通过模拟和现实实验对4个浮子结构模型(基础模型、模型1、模型2和模型3)在不同波浪频率下的俯仰运动曲线进行了检测和对比。根据模拟实验结果,“模型1”在不同波浪频率下的俯仰角分别为47.7度和64度,远高于其他模型,表明其摇摆性能优于其他模型。

计算流体动力学软件AQWA的模拟静水分析模块(上)和NOKOV度量动作捕捉系统下的三种运动状态(下)

为了验证模拟结果的可行性,现实实验在一个1.2米×1.0米×1.0米,水深0.6米的室内矩形水池中进行,配备一台额定功率为50w波浪发生器,并用NOKOV度量动作捕捉系统跟踪浮子运动。

现实实验场景(a)和NOKOV度量动作捕捉系统软件界面(b)

测试结果表明,“模型1”在不同波浪频率中的俯仰角稳定在40至60度之间。这一结果与模拟实验结果非常接近,验证了模拟结果的准确性。因此,“模型1”被选为实验中的浮子模型。

NOKOV度量动作捕捉系统测试过程

NOKOV度量动作捕捉系统助力验证圆柱形颗粒基摩擦纳米发电机(CP-TENG)浮子设计的模拟数据的准确性,帮助研究人员确认浮子的最优模型,指导最终设计选择。

作者简介

苏二明,中科院北京纳米能源与系统研究所博士研究生在读。主要研究方向为:摩擦纳米发电机、蓝色能源、高精度3D打印

徐淑星,中国科学院北京纳米能源与纳米系统研究所博士研究生在读 。主要研究方向为:摩擦纳米发电机、蓝色能源、自驱动传感

王震宇,中国科学院地球环境研究所副研究员。主要研究方向:摩擦纳米发电机、自驱动传感、智慧物流。环境纳米催化、第一性原理计算

许子颉,中科院北京纳米能源与系统研究所副研究员。主要研究方向:摩擦纳米发电机、智能流体动力学传感系统

潘思妍,中科院北京纳米能源与系统研究所博士研究生在读。主要研究方向:基于流体动力学的摩擦电纳米发电机在环境修复中的应用

曹南颖(通讯作者),中科院北京纳米能源与系统研究所副研究员。主要研究方向:摩擦纳米发电机、蓝色能源、3D打印技术

王中林(通讯作者),中科院北京纳米能源与系统研究所、美国佐治亚理工学院,教授、院士